「均一化してゆく都市や劇場」

昨年の十二月一日、私は十勝環境ラボラトリー「国際環境大学公開講座」に講師として呼ばれ、“劇場、その「場」の持つ力”のテーマで話すことになり、四十五年ぶりに帯広の街を訪れた。

四十五年前、その頃私は画家になることを目指していたから、その旅はスケッチ旅行で、たしか帯広から然別湖に向かったと記憶している。

今回十勝環境ラボラトリーの専務、坂本和昭さんに帯広の街を案内していただいたのだが、残念なことに、かつて訪れた時の街の面影を何一つ見出すことはできなかった。

四十五年、この年月を長いと考えるか、短いと考えるかは人それぞれだろうが、ともかく私にとって帯広は未知の場所に変貌してそこにあった。

今回の北海道行きには、もう一つ別の目的があり、劇団横浜ボートシアターの私が演出した、仮面劇「小栗判官・照手姫」の遠別、美深、鷹栖、大樹などの小さな町での上演の為であった。各町の上演会場はすべて公共の会館で、入場者数四、五百名、建造されてまだ二、三年の新しい会館である。

それぞれの会場で上演しながら気付かされたことだが、大きさや、多少の舞台機構の違いはあるにしても、なぜこれほどまでに似かよった無機質でガランドウの劇場が各地に造られてしまうのだろうか、改めて考えさせられてしまった。

四十五年ぶりに訪れた帯広の街も、これといって特色のある家並みや、ふと足を止めて中に入りたくなるそんな建物に出会うことも無く、日本中どこにでもある新興の街が持つ、あのしらじらしい風景と変わりない。遠別から大樹までの移動中の、車窓から眺めた町並みや建物も、帯広の街が私に与えた印象と大差はなかった。

しかしこうした現象は北海道だけに限ったことではあるまい。日本各地、年々地域の差は無くなり、歴史性も遠のき、無機質な均一化に進んでゆく様子は不気味でさえある。

今度の旅の途中、私は旭川の街で、凍りついた道路の上を二人の若い女性が、茶髪、ミニスカート、厚底靴で滑って転ばぬよう、お互いに手を取り合いながら、必死で歩く姿を見かけた。その寒々しい様子は涙ぐましくも滑稽で、私が以前或る東南アジアの熱帯の国を訪れた時に聞いた次のような話を思い出していた。その国の大統領夫人が、冷房をガンガンにきかせた会場に高価な毛皮をまとった女性達を集め、毛皮パーティーを開催しているというのだ。二年後その国の大統領は夫人とともに国外に逃亡した。

確かにオシャレは流行を追いたい気持ちと、人とは違うものをという二つの相反する意思を持つ。しかし旭川の少女と毛皮の大統領夫人の行為から私が感じるものは、場所柄の無視、創造力の欠如であり、ともかく、ダサイと思うのだが…。

「ジャワの劇場プンドポ」

二十年来の友人でバリ島を代表する舞踊家の彼が、私にこんな事を言った。

彼はアメリカやヨーロッパ、我が国でも多くの公演を体験している。「外国の劇場で踊るのはあまり好きじゃない、そこには月も星もなく、風も吹かないからだ」

彼等の踊りや音楽(ガムラン)は本来、寺院の広場やワンテランと呼ばれる、屋根だけの吹き抜けの建物の中で上演される。そのワンテランは私にとっても忘れ難い場所だ。それは四年ほど前、同じインドネシアのジャワ島の真ん中にある古都ジョグジャカルタの「プンドポ」(バリのワンテランと同じスタイルの建物のジャワ名)で、「場」の持つ力を強く感じる貴重な体験を持った事があるからだ。バリのワンテランとジャワのプンドポは多少の違いはあるが、基本の構造は同じである。

その公演は我が国の国際交流基金の主催事業の一つとして行われた。私たちの劇団、横浜ボートシアターの出演者九名と、インドネシア国立芸術大学の舞踊、演劇、音楽の先生方十名との合同公演で、インドネシア公演では芸大の学生達も多数参加した。

上演作品は私の脚本、演出で題名は「耳の王子」、内容はインドの古代叙事詩マハーバーラタがジャワに伝わり、長い年月の中でジャワ独自の世界観を持った神話として定着。そのジャワ版マハーバーラタに登場し、弟アルジュノと戦い命を失う悲運の王子カルノと、敗戦をインドネシアで迎え、その混乱の中で祖国を捨て、インドネシア独立軍に参加、オランダ、イギリス軍と戦い死んでいった残留日本兵の悲劇を重ね合わせ、私達にとって国家や民族、家族とは何か、そのはざまで無念の死を迎えた多くの死者達への鎮魂を願う、そんな作品内容であった。

神話の中の登場人物や、戦死した日本兵には仮面を使用、舞踊あり生演奏ありの二時間の芝居である。

「耳の王子」はまず東京、横浜で上演し、その三ヵ月後芸大の所在地である人口二百九十万の街ジョグジャカルタで最終公演を迎えることになっていた。

私は日本での上演に強い不満が残っていたが、その原因が何であるか答えを出せないままインドネシアに向かった。

ジャワは雨期の真只中で、刻々と変化する空模様はいつ豪雨を降らせ、上演を中止させてしまうか、そんな不安の中で稽古が進み、日本から行ったメンバーは慣れない気候に、次々に体調を崩していった。

街の中心部にある王宮広場を横切り、背の低い民家が並ぶ狭い路地を抜け、屋根のある門をくぐると、小学校の運動場ほどある広場の中央に、稽古場であり上演場所でもあるそのプンドポは建っていた。ここは百年ほど前、王宮用の建物として造られ、結婚式や舞踊や音楽の演奏会場として使用されていたが、今は公民館として芸大の学生達の稽古や町の人達のガムランの稽古や演奏会場に使用されているようだ。

そのプンドポは奥行き三十メートル、幅二十メートルの大きさで、屋根を支える大小の木の柱と石の床だけの建物で、ロビーも無ければ舞台用照明設備や音響設備、楽屋もなかった。

「そこは祭りの場となった」

ジャワ島に渡り二週間、時間におかまいなく連日襲ってくる豪雨と暑さ、四方吹き抜けのプンドポで昼夜おこなわれる稽古で、私もとうとう発熱、注射を打ちながら初日を迎えることになってしまった。

もし上演開始直前や、本番中に強い雨が来たら吹き込む雨水や雨もり、雨音で公演中止は間違いない。たった三回だけの公演だ、中止はつらい。

インドネシア側の連中に「雨になったらどうしますか?」と聞いても、「本番中、雨は降りません、雨は止めますから」とニヤニヤしながらわけのわからない事を言っている。

このプロジェクトの準備に私達は二年間をかけて来た。言葉の壁だけではない、考え方や方法論、システムの違い、稽古時間も通常の倍以上かかる。テーマだってお互いにこだわりの持てる物を選びたい。宗教や食べ物の違い(最近起きた味の素事件でもわかるように)、貨幣価値の大き過ぎる違いも、気を付けないと差別につながりかねないだろう。

初日、幸い雨はまだやって来ない。

客の出足も好調だ。

プンドポの廻りには、まだ明るいうちから入場券を持たない近所の大人や子供達が集まって来て鈴なりになり、何が始まるかと柵越しにのぞき込みぺちゃぺちゃ喋っている。広場には屋台のそば屋までお出ましで、ここはあっという間に祭りの場になっていた。

会場の裏手では、インドネシア側の一番年長のユドヨノ先生が、まっ赤な唐辛子で飾りつけた供物を地面に立て、素焼きの入れ物に椰子の殻で作った炭火をおこし、なんと雨止めの祈祷を始めたではないか。

自分が出演中でも火を絶やさぬよう、美人の奥さんまで動員している。

開始十五分前。

日本公演の間も、楽屋の一角で毎回行われていたのだが、ここではスタッフ、出演者全員が会場の一番奥にある別棟の、かつて王や王女の控室だった扉の前に集合し、影絵芝居(ワヤン・クリ)マハーバーラタの物語りに登場する悲運の王子カルノと戦場で兄を殺さねばならなくなったその弟アルジュノ、二つの金色鮮やかな人形をならべ、線香、聖水、花を捧げ、今日の公演の無事を祈る。

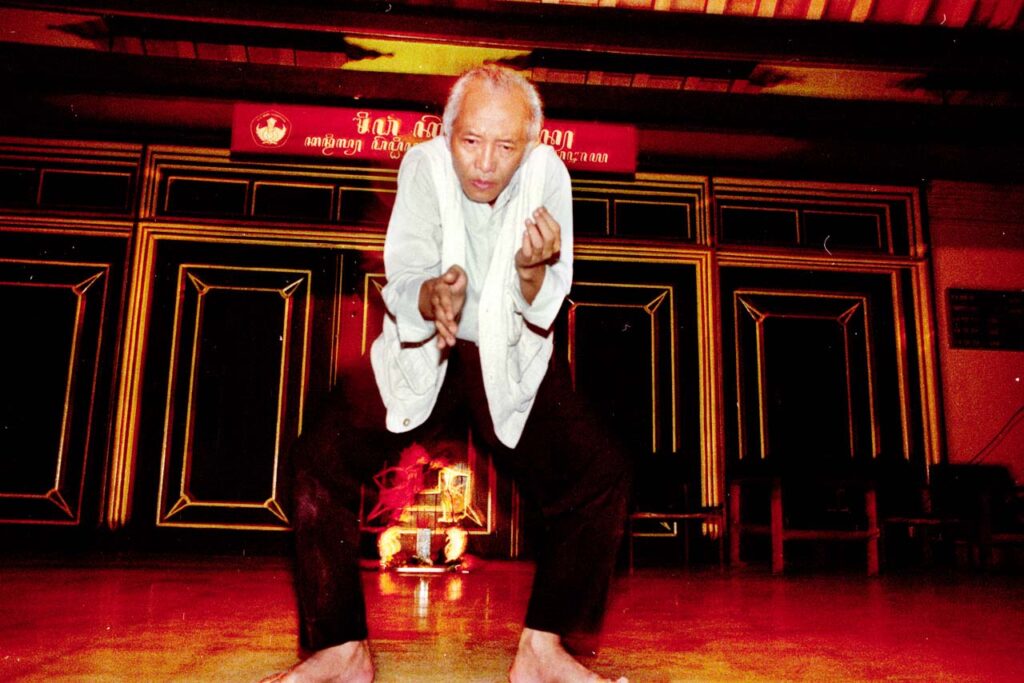

その後インドネシア側のチーフであり出演者で共同企画者のベン・スハルト氏、彼は芸大のパフォーマンス科の学部長であり、著名な舞踊家だ。彼の神への感謝を込めた真摯で華麗な即興ダンスがしばらくあり、皆でお互いに一礼し、各自スタンバイの位置につく。いよいよ開始である。

開演のドラが鳴り、すべての明かりが消えると、まだかすかに光が残る夕空に、プンドポの屋根がそのやさしい形を浮かび上がらせた。

再び明かりが入る。

客席は満員になっていた。

「場の力によって私が果たせたこと」

私は四角なプンドポの各辺の中央から、広場に向かって、三米幅の花道を造ってもらった。それは芝居に登場する、人間やオートバイ、自転車、ベチャ(人力で運転し客を乗せて走る三輪の乗り物)などの出入りにそこを使いたかったからである。

実は自動車や馬車まで登場させたかったのだが、床がもたないと許可にならなかった。

あたり前ですよね。

その花道のおかげで、プンドポの中央が場面によって街の四つ辻のようになった。

舞台の装置は他に一切なしである。

私は注射のせいで熱は下がっていたが、まだ足が地につかず、ふらふらしながら、客席に座り、初日の舞台を見守った。

厚く重い熱帯の夜の闇から。

花道を通り現れては再び闇に去ってゆく、仮面の神々や王子、王女、この地で戦死したボロボロの兵隊服をまとった残留日本兵の亡霊達。それにまじって登場するオートバイの若者や風船売り、ベチャに乗った日本人観光客達は、今街からやって来て、再び街に帰ってゆくようだ。

中央から放射状にひらいた、木組の美しく高い天井には、石の床に反響した、セリフの声や、ガムランの音色が昇ってゆき、まじり合い、観客の体に心地よく降りそそぐ。

時たま吹いて来る涼風に乗り聞こえて来る、犬の遠吠えや、コーランを唱える声など、それは何とも効果的で、演出家としてはしめしめである。

いよいよ戦争の場面だ。

広場の何ヶ所にも置いたかがりびがいっせいに燃えあがり、所々に生いしげる木々や、広場を囲んで建つ民家のくずれた白壁までも赤く染め、煙がたちこめ、油と木の燃える匂いが鼻を突く。

いったいここはどこなのだろう。

嬉しい事に自分はもう演出家ではなく、ただの参加者の一人になっていた。

今ここでは時代や物語り、現実の境界が消え、光も音も、匂いや風、闇や死者さえそれぞれの存在をよりたしかなものとし、おたがいに生き生きと呼吸し合い、泣き笑い、叫び、唄い踊り、祈る。ここに有るすべてが哀しいほどのあたたかさに包まれ輝いている。

これは自分の熱のせいだろうか?もしそうだとしても、私が私自身にあたえた責任の一つを果たせた、そんな満足感で幸福であった。

場(トポス)の持つ力によって、これほどまでに作品世界が生まれ変わり、見えないのではとあきらめていた世界が見えてきたのだ。

横浜・東京の劇場上演の不満のナゾが解けた気がした。

私は自分達の船劇場の事を思った。

今から二十年前、私達は横浜の運河に浮かぶ古い木造のハシケを買い取り、そこで公演活動を続けてきた。船は我々に「場」の力をあたえ、創造力を強く刺激してくれる。だが五年前その船は老朽化の為沈んでしまった。

そうだ、ぜひもう一度船劇場を浮かばせねば、私はその願いを強くしていた。

三日間の上演中、一度の雨にも邪魔されることなく、「耳の王子」の公演は無事終わった。

私はインドネシア側の面々に、「実はあの雨止めの祈祷を僕は信じていませんでした。ごめんなさい」と謝った。

するとベン・スハルト氏が「何も謝ることありませんよ。我々だって信じてたわけじゃありませんからね」といたずら坊主のような顔をして笑った。そしてみんなも私も笑った。

一年後、そのベン氏が癌の為、五十三才で急逝された。

私はジョグジャカルタに行き、あの雨を止めたユドヨノ先生の案内でベンさんのお墓参りをした。途中で雨が降り出して来た。ぬれた墓の上に彼が上演ごとに毎回舞台裏で、神話の中の登場人物カルノとアルジュノの影絵人形にむかってしていたと同じように、赤と白の花びらを撒き、聖水と線香をささげご冥福を祈った。私達はもう二度とベンさんが祈りをこめて華麗に踊るあの姿をこの目で見る事はできないのだ。

ユドヨノ先生が一緒でもその日の雨は降りやまなかった。

遠藤啄郎

十勝毎日新聞記事(2001年)